ラウンド農ふくしまWeb-センター通信(R7試験研究・業務)-

令和7年度 試験研究・業務の紹介

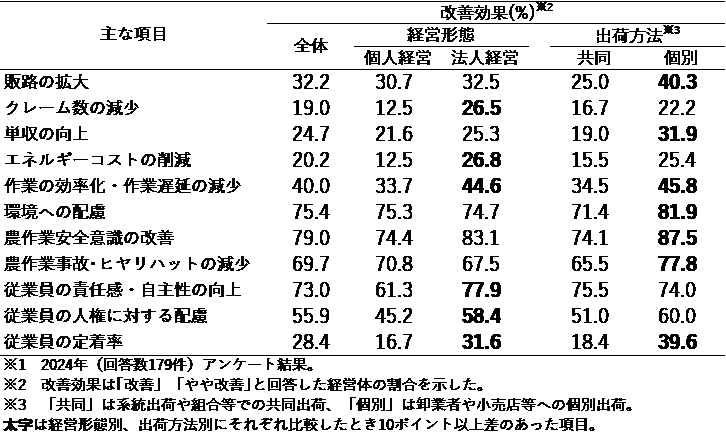

GAP認証を取得することで経営改善効果が期待できます

GAP(Good Agriculture Practice)は「持続可能な農業」のために生産者が取り組むべきルールを

定め、実践する活動です。

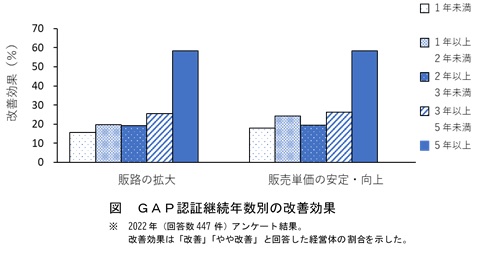

GAP認証取得による経営改善効果を調べた結果、法人経営体や個別出荷を行っている経営体で経営

改善効果がより高いこと、また「販路の拡大」「販売単価の安定・向上」において、認証取得後の年数

が長くなるほど改善効果が高まる傾向が見られました。

表 経営形態別・出荷方法別の改善効果

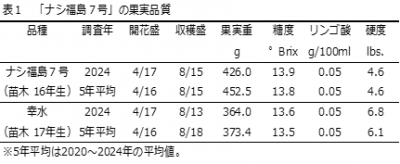

食味良好な「ナシ福島7号」の育成

果樹研究所では、県内の主要果樹である「モモ」「ナシ」「リンゴ」の新品種の開発を行っています。

ナシでは「幸水」よりも早く収穫でき、食味良好な「ナシ福島7号」を育成しましたのでご紹介します。

「ナシ福島7号」の開花期は「幸水」と同時期で、8月中~下旬に収穫できる系統です。交配親は、

「八里(やさと)」×「あきあかり」です。

果肉に含まれる香気成分によりミルクのような甘い香りを持つのが特徴で、甘みが強く非常に多汁な

食味です。また、ナシの重要病害である黒星病の発病が少ない傾向が見られました。試食検討会を行っ

た結果、食味で高い評価を獲得しました。

今後は、品種登録出願後(令和7年中)のさらなる高品質果実生産に向けて研究を進めています。

図1 ナシ福島7号

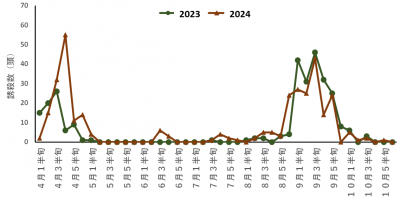

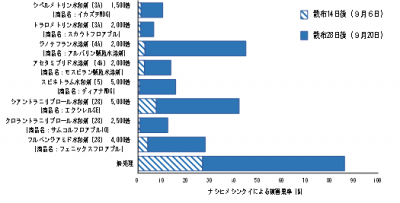

果樹害虫 ナシヒメシンクイの発生消長と残効の長い殺虫剤

近年の高温条件により、モモ、リンゴ、ナシ等を加害するナシヒメシンクイの発生時期の長期化と

発生回数が増加し、被害拡大が大きな問題となっています。

2023、2024年の発生盛期の予測日は、平年と比較して、越冬世代で12~18日早く、その後の世代

も平年値と比較して早まりました。

各種殺虫剤のナシヒメシンクイに対する防除効果は、

シペルメトリン水和剤(商品名:イカズチWDG)

トラロメトリン水和剤(商品名:スカウトフロアブル)

アセタミプリド水溶剤(商品名:モスピラン顆粒水溶剤)

スピネトラム水和剤 (商品名:ディアナWDG)

クロラントラニリプロール水和剤(商品名:サムコルフロアブル10)

で高く、残効が長いことが明らかとなりました。

図1 ナシヒメシンクイ被害果 図2 ナシヒメシンクイの発生消長

図3 ナシヒメシンクイ防除効果

ブドウの「皮ごと食べやすさ」とは?

こんにちは、生産環境部流通加工科です。

近年、皮ごと食べられる(皮をはずすことなく食べられる)ブドウ品種に対して消費者ニーズが

高まっています。そこで、ブドウの新品種育成の過程で、「皮ごとたべやすさ」を評価する客観的

な数値指標が求められていました。

当科では、福島県で栽培されている主要品種と、有望な交雑親となる品種について、官能評価

(味の評価)に加え、物性と可溶性タンニン含有量を調査し、「皮ごと食べやすさ」を判定する

評価法の確立に取り組みました。

「皮ごと食べやすさ」は、皮のかみ切りやすさや、渋みなど複数の要因が絡み合っていますが、

ブドウの果粒の物性値と、渋みの要因となる可溶性タンニン含有量を活用して評価できることを

明らかにしました。

これにより、ブドウの新品種育成の初期段階で、「皮ごと食べやすさ」を定量的に評価するこ

とができ、大規模な官能評価を実施する必要なく、有望な系統を選抜することができることにな

りました。また、栽培においては、既に品種となっているのブドウについて、物性値を収穫判断

の目安に活用できるようになりました。

今年度も引き続き、食品流通加工に関する技術開発に取り組んでいきます。

図1 官能評価の様子 図2 物性測定の様子

ミスト+日射制御型遮光で施設キュウリの収量を確保しつつ作業環境を改善

できます

県内の夏秋キュウリは、長らく露地栽培がメインでしたが、近年では施設栽培が増加しています。

施設栽培は、作期の拡大や病害虫対策などメリットが大きい反面、高温の影響を受けやすく、

猛暑下ではキュウリの心焼けや葉焼けが問題となるほか、作業者の労働環境の低下が問題となって

います。

そこで、キュウリの施設内にミスト装置(霧状の水を噴霧するもの)と、日射制御型遮光(日射

量に応じて遮光幕を開閉するもの)を設置して、作業環境(気温、WBGT(暑さ指数))を調査

しました。

その結果、ミストと日射制御型遮光を併用すると、キュウリの収量を確保しつつ、作業環境を改

善できることがわかりました。

図1 日射制御により遮光幕が展張された様子

南会津地域のリンゴ「ふじ」の発育予測について

リンゴ栽培において、降霜への対策や農薬散布を効率的に行うためには、発芽や開花などの時期を

正確に予測することが求められます。これまで中通りでの予測モデルは開発されましたが、会津地域

におけるそれはなく、要望が上がっていました。

そこで会津地域研究所では、南会津地域のリンゴ「ふじ」の「発育予測モデル」を新たに開発しま

した。これにより、発芽時期や開花時期を精度良く予測できるようになりました。

会津地域研究所では、会津地域の現場の課題を解決するため、引き続き果樹等の試験研究に取り組

んでまいります。

図1 南会津地域のリンゴ「ふじ」

冷凍加工用向けの秋冬ブロッコリー栽培では、株間を狭めて花雷を大きくさせることがポイントです

近年の健康志向の高まりやライフスタイルの変化により、冷凍加工用ブロッコリーの需要が高

まっている中で、県内のブロッコリー産地である浜通り地域でもその栽培が徐々に広がっていま

す。

冷凍加工用向けのブロッコリーは、通常の青果用とは異なり、茎の部分を除いた花雷部のみが

利用されるため、単位面積当たりの花雷部の重量をいかに多く確保できるかが重要になります。

栽培方法の一つとして、青果用よりも花雷部を大きくするために収穫時期を遅らせて肥大期間

を確保する方法がありますが、これまで県内で試験したことはありませんでした。

また、ブロッコリーの特徴として、土地型利用野菜(露地で大規模に栽培し、機械導入によっ

て省力化を図る野菜の総称)でありながら、他の加工用トマトやタマネギなどの土地利用型野菜

と比較して収穫時期が揃わないため、何度も収穫作業に入る必要があることから、一斉に収穫を

可能とする技術が求められています。

そこで、8月下旬定植、11月~翌年1月収穫の秋冬ブロッコリーの3品種を用いて、(株)の植え

付け間隔を3段階に変えて栽培し、花雷部を冷凍加工用向けの規格に生長するまで育てたときの

各品種の収量、品質、収穫時期を調査しました。

その結果、いずれの品種も株間が狭いほど、冷凍加工用に適した品質を保ったまま収量も増加

し、特に早生品種(植え付けから収穫までの期間が短い品種)は冷凍加工用の規格になるまで育

てても、収穫時期のぱらつきが比較的少ないことがわかりました。

図1 冷凍加工用ブロッコリーの出荷形態

参考:青果用 花雷径12cm、茎長15cm